お読みいただきありがとうございます!『千葉県の外壁塗装専門店 ハウスメイク』です。

屋根の劣化や雨漏りが発生した際、多くの方が検討する修理方法のひとつが「屋根カバー工法(重ね葺き)」です。

古い屋根を撤去せず、その上に新しい屋根材を重ねるこの工法は、費用を抑えつつ機能を回復できる点で注目されています。

しかし、すべての屋根に適用できるわけではなく、いくつかの注意点や制約も存在します。

この記事では、屋根カバー工法の費用相場やメリット・デメリット、施工の流れまで詳しく解説します。

- 1. 屋根カバー工法とは?

- 1-1. 元の屋根の上に防水シートと新屋根材を重ねる工法

- 1-2. 重ね葺き・被せ工法とも呼ばれる

- 2. 屋根カバー工法のメリット

- 2-1. 費用の削減

- 2-2. 工期の短縮

- 2-3. 性能の向上

- 3. 屋根カバー工法のデメリット

- 3-1. 屋根の重量が増加

- 3-2. 施工に制約がある

- 4. 屋根カバー工法の施工プロセスを解説

- 4-1.【施行前】下地状態の診断(ひび割れ・腐食をチェック)

- 4-2.【施行1】 足場の設置

- 4-3.【施行2】 防水シートを敷設

- 4-4.【施行3】屋根材の取り付け

- 5. 屋根カバー工法の費用相場をチェック

- 5-1. 30坪で 80~120万円(ガルバリウム鋼板)

- 5-2. 50坪で150~200万円(断熱一体型屋根材)

- 6. 屋根カバー工法で費用を削減するコツ・ポイントは?

- 6-1. 自治体の補助金活用(最大20万円)

- 6-2. 複数業者見積比較(相場差±15%)

- 7. 屋根カバー工法で修理後、次回の改修目安は?

- 7-1. 金属屋根(25~30年後)

- 7-2. 断熱一体型(35年後)

- 8. まとめ

1. 屋根カバー工法とは?

屋根カバー工法とは、既存の屋根材を撤去せず、その上に新しい防水シートと屋根材を重ねて取り付ける修理・改修方法です。

屋根の劣化や雨漏りに対応するための手段として、多くの住宅で採用されています。

廃材がほとんど出ないため、費用を抑えつつ施工期間も短縮できる点が特徴です。

ただし、下地の状態によっては施工ができないケースもあります。

1-1. 元の屋根の上に防水シートと新屋根材を重ねる工法

屋根カバー工法は、まず既存の屋根を点検し、その上から防水シートを敷いてから新しい屋根材を取り付ける方法です。

この工法の特徴は、古い屋根を撤去せずに施工できる点にあります。

そのため、解体にかかる手間や廃材の処理費が不要となり、工事全体の費用を抑えることが可能です。

防水シートをしっかりと敷くことで、二重の防水構造ができ、雨漏りリスクも大幅に減少します。

ガルバリウム鋼板などの軽量で耐久性に優れた金属屋根材がよく用いられ、耐用年数も長くなります。

1-2. 重ね葺き・被せ工法とも呼ばれる

屋根カバー工法は「重ね葺き」や「被せ工法」とも呼ばれています。

いずれも意味は同じで、既存の屋根の上に新しい屋根材を重ねる工事のことを指します。

施工対象としては、主にスレート屋根やトタン屋根が多く、和瓦屋根には適さないケースが一般的です。

工事の際には屋根の下地の調査が必須で、腐食やひび割れが15%以上見つかる場合は、この工法では対応できないこともあります。

耐震性や建物の構造に影響を及ぼさないよう、使用する屋根材は軽量なものを選ぶのが基本です。

2. 屋根カバー工法のメリット

屋根カバー工法には「費用の削減」「工期の短縮」「性能の向上」といった大きな利点があります。

既存の屋根を活用するため、廃材処理や解体作業が不要となり、施工の手間も大幅に減少します。

また、新たに重ねる屋根材によって断熱性や遮音性も高まり、住まいの快適性が向上します。

コストパフォーマンスの高いリフォーム方法として注目されています。

2-1. 費用の削減

屋根カバー工法は、既存の屋根を撤去せずに新しい屋根材を重ねる工法であるため、解体作業や廃材処理が発生しません。

これにより、通常の葺き替え工事と比べて費用を10万~30万円ほど抑えることが可能です。

特に、撤去作業では人件費や廃棄物処理のための産業廃棄物費用がかかるため、それが不要になる点は大きなメリットです。

施工面積が広い住宅では、さらにコスト差が広がるケースもあります。

2-2. 工期の短縮

屋根カバー工法では、撤去作業や廃材運搬の工程が省略されるため、工事全体の期間が短縮されます。

一般的な屋根の葺き替え工事は10日前後かかります。

一報、カバー工法では約1週間ほどで完了することが多く、天候による影響も受けにくくなります。

特に、雨漏りなどで早急な対応が求められるケースでは、このスピード感が大きな魅力です。

2-3. 性能の向上

屋根カバー工法では、既存の屋根の上に断熱性・遮音性に優れた新しい屋根材を取り付けるため、住宅の性能自体が向上します。

たとえば、断熱性は約30%、遮音性は約25%改善されるとされており、夏の暑さや雨音に悩まされていた住宅も快適な空間に変わります。

また、防水シートを新たに敷設することで、雨漏り対策も二重化され、より安心できる住環境が整います。

使用する金属屋根材の種類によって性能の差があるため、材料選びも重要です。

3. 屋根カバー工法のデメリット

屋根カバー工法は手軽で便利な反面、すべての屋根に適用できるわけではありません。

屋根が二重になるため重量が増し、建物への負担が大きくなる点や、屋根の下地が大きく劣化している場合には施工自体が不可能となるケースがあります。

また、施工ミスが起きた場合には二重構造が原因で雨漏りの原因箇所を特定しにくくなる可能性もあるため、慎重な判断が必要です。

3-1. 屋根の重量が増加

屋根カバー工法では、既存の屋根の上に新しい屋根材を重ねるため、建物全体の重量が増します。

特に金属製の屋根材を使用した場合、屋根全体の重さは元の約1.5倍になることもあります。

これは構造的に問題がない建物であれば大きなリスクにはなりませんが、築年数が古く耐震性能に不安がある住宅では、建物への負担が増す点を無視できません。

施工前に専門業者による構造調査をおこない、建物が重ね葺きに耐えられるかを確認しておくことが重要です。

3-2. 施工に制約がある

屋根カバー工法は、すべての屋根に対応できるわけではありません。

下地の状態がある程度健全であることが前提となっており、劣化が進行している場合は施工できないケースがあります。

具体的には、下地の腐食やひび割れの面積が全体の15%を超えていると、新しい屋根材を重ねても十分な耐久性を確保できず、安全性が損なわれる恐れがあります。

そのため、施工前には必ず詳細な調査を実施し、屋根の状態を正確に把握することが求められます。

4. 屋根カバー工法の施工プロセスを解説

屋根カバー工法は、いくつかの明確な手順に沿って進められます。

主に、施工前の下地調査から始まり、足場の設置、防水シートの敷設、そして屋根材の取り付けという流れです。

各工程で丁寧な作業が求められるため、専門業者の技術力が仕上がりの品質に大きく影響します。

事前にプロセスを知っておくことで、施工中の不安を減らすことができます。

4-1. 【施行前】下地状態の診断(ひび割れ・腐食をチェック)

屋根カバー工法の第一歩は、既存屋根の下地の状態を詳しく調査することです。

ここでは、表面だけでなく、下地材にひび割れや腐食が進んでいないかを丁寧に確認します。

目視に加えて、必要に応じて屋根材の一部を剥がして内部の状態を直接チェックすることもあります。

下地の劣化が著しい場合はカバー工法が適用できないため、この段階での診断は非常に重要です。

劣化の程度によっては、葺き替え工事への切り替えも検討されます。

4-2. 【施行1】 足場の設置

安全な作業をおこなうために、まず足場を設置します。

このとき、周囲への配慮として「メッシュ養生」と呼ばれるネットを張り、工事中の粉塵や工具の飛散を防止します。

また、足場をしっかり固定することで職人の作業効率も向上し、事故のリスクも大幅に下がります。

足場設置は一見地味な工程に見えますが、スムーズで安全な施工のために欠かせない準備です。

4-3. 【施行2】 防水シートを敷設

既存の屋根の上に、新たな防水シートを敷いていきます。

この工程では、シートの端を10cm程度重ねて貼る「重ね張り」が基本で、これにより二重防水効果を発揮します。

特に雨漏りを防ぐうえで重要な作業で、わずかなズレや隙間が後のトラブルにつながるため、職人による丁寧な施工が求められます。

また、防水性能を高めるために、使用するシートの素材や厚みにもこだわる業者が多くなっています。

4-4. 【施行3】屋根材の取り付け

最後に、防水シートの上から新しい屋根材を取り付けていきます。

現在主流となっているのは「ガルバリウム鋼板」で、施工例の約72%がこの素材を採用しています。

軽量で耐久性が高く、サビに強いという特長があるため、重ね葺きに適しています。

屋根材の取り付けでは、風雨の影響を考慮しながら、一枚ずつ丁寧に固定していくことで、仕上がりの美しさと機能性が保たれます。

5. 屋根カバー工法の費用相場をチェック

屋根カバー工法を検討するうえで、費用相場の把握は非常に重要です。

使用する屋根材の種類や建物の広さ、地域によって費用は前後しますが、一定の目安を知っておくことで予算計画が立てやすくなります。

ここでは一般的な30坪および50坪住宅の場合の相場をご紹介します。

5-1. 30坪で 80~120万円(ガルバリウム鋼板)

一般的な戸建て住宅に多い30坪の屋根面積の場合、カバー工法の費用は80〜120万円が目安です。

この価格帯は、主に「ガルバリウム鋼板」を使用したケースに該当します。

ガルバリウム鋼板は軽量でサビに強く、価格と性能のバランスが良いため、多くの住宅で採用されています。

また、既存屋根の撤去が不要な分、廃材処分費がかからない点も費用を抑える要因のひとつです。

ただし、下地に腐食や大きな劣化がある場合は、補修が必要となり、追加費用が発生することもあります。

5-2. 50坪で150~200万円(断熱一体型屋根材)

建物の規模が大きくなる50坪クラスになると、カバー工法の施工費用も150〜200万円程度が目安になります。

この価格帯で多く使われるのが「断熱一体型屋根材」です。

このタイプの屋根材は、金属屋根と断熱材が一体化されており、施工の効率化と高い断熱性能が期待できます。

光熱費の削減にもつながるため、長期的な視点で見るとコストパフォーマンスに優れた選択肢です。

ただし、材料費が高めなうえ、施工に一定の技術が求められるため、信頼できる業者選びがポイントになります。

6. 屋根カバー工法で費用を削減するコツ・ポイントは?

屋根カバー工法は比較的コストを抑えられる工法ですが、さらに費用を下げる工夫も可能です。

補助金制度の活用や、業者ごとの見積もり比較など、知っているかどうかで最終的な出費に大きな差が出ます。

賢く施工するために、節約のポイントを押さえておきましょう。

6-1. 自治体の補助金活用(最大20万円)

多くの自治体では、屋根の改修や省エネ対策を目的としたリフォームに対して補助金制度を設けています。

条件を満たせば、屋根カバー工法でも最大20万円程度の補助金を受け取ることが可能です。

特に「金属屋根」や「断熱材一体型屋根材」を使用する場合、省エネ性能の向上が認められやすいため、対象になるケースが多く見られます。

申請には、事前に業者が作成した見積書や施工内容の詳細が必要なため、工事前の早い段階で自治体に確認を取ることが重要です。

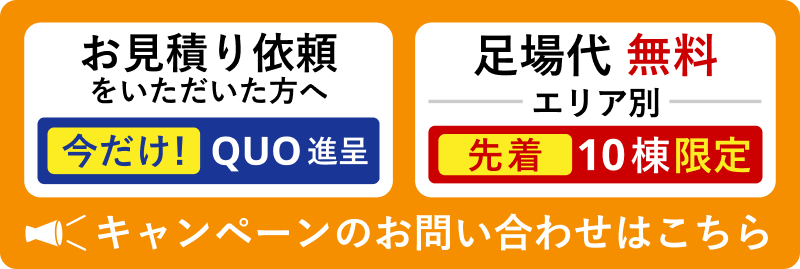

6-2. 複数業者見積比較(相場差±15%)

屋根カバー工法の費用は、同じ仕様でも業者によって15%以上の差が出ることがあります。

そのため、1社だけに依頼するのではなく、必ず複数の業者から見積もりを取り比較することが基本です。

見積書の内訳も確認し、「撤去作業の有無」「下地補修の範囲」「足場代」などが含まれているかをしっかり精査しましょう。

安さだけで判断すると、必要な施行や保証が抜けていることもあるため、費用と内容のバランスを見ることが大切です。

信頼できる業者選びが、最終的な満足度とコスト削減につながります。

7. 屋根カバー工法で修理後、次回の改修目安は?

屋根カバー工法で施工した屋根は、使用する屋根材によって耐用年数が異なります。

選ぶ素材によって、次回の改修までの目安が変わるため、計画的なメンテナンススケジュールを立てることが重要です。

以下に代表的な屋根材の耐用年数を紹介します。

7-1. 金属屋根(25~30年後)

金属屋根材の中でも代表的なのが「ガルバリウム鋼板」です。

この素材はサビに強く、耐候性にも優れており、一般的な使用環境では25~30年の耐用年数が期待できます。

ただし、海沿いや工業地帯のように塩害・酸性雨の影響を受けやすい地域では、より早めの点検が必要になります。

また、屋根の勾配や施工状態によっても寿命が左右されるため、10年ごとの定期点検をおすすめします。

屋根の劣化が見られたら早めの調査をおこない、腐食や雨漏りのリスクに備えることが大切です。

7-2. 断熱一体型(35年後)

断熱材と屋根材が一体となった高性能タイプの屋根材は、耐久性が高く、おおむね35年程度の寿命があります。

このタイプは断熱性・遮音性にも優れており、特に長期的な快適性や省エネ効果を重視する家庭に適しています。

下地や防水シートの状態も寿命に関わるため、設置後20年を過ぎたら定期的に劣化状況の調査をおこなうと安心です。

表面のコーティングの剥がれや目に見えない腐食が進行すると、屋根全体の寿命を縮める恐れがあるため、早期の対処が重要になります。

8. まとめ

屋根カバー工法は、既存の屋根を撤去せずに上から新しい屋根材をかぶせることで、コストや工期を抑えながらも十分な性能を確保できる優れた修理方法です。

特に「雨漏り」や「屋根の劣化」といった問題に対し、短期間で対応できる点が魅力です。

一方で、屋根の重量増加や施工条件の制限といった注意点もあるため、事前の調査と業者選びが非常に重要です。

費用面では、素材の選定や補助金制度の活用、複数業者からの見積もり取得など、工夫次第で大きく差が出ることもあります。

施工後のメンテナンス計画も含めて、長期的な視点で屋根修理を検討しましょう。

外壁コーキングをご検討の方は、10,000棟以上の施工実績を持つ『千葉県の外壁塗装専門店 ハウスメイク』へぜひご相談ください。

ハウスメイク外壁塗装基礎知識 一覧に戻る

資料請求

資料請求 無料見積もり

無料見積もり 今すぐ電話

今すぐ電話